Ces jours-ci circule une invitation pour une conférence intitulée « Emploi des Fifties ». Je m’empare de cet exemple pour essayer de démonter un phénomène qui me préoccupe de plus en plus, car il semble bloquer toute perspective d’action sincère. Il s’agit uniquement d’une illustration d’un phénomène bien plus large, mais elle parlera à quelques-uns d’entre nous.

Tout d’abord, « Fifties » !

Le mot « quinquagénaire » n’existe-t-il pas en français ? Certes, il est plus long, et il fait plus vieux encore que « fifty ». Je ne m’attarde pas sur cette coquetterie, et suis prêt à admettre la nécessité de la manipulation rhétorique, quand il s’agit d’attirer l’attention. Je crois même m’être rendu coupable, au cours de ma carrière, de telles forfaitures.

Les quinquagénaires, donc, et pas les soixantenaires ?

C’est bien compris : ces derniers sont irrémédiablement exclus de la considération publique. Aucun espoir n’est laissé, dans leur cas. L’avenir des soixantenaires sur le marché du travail est autant d’actualité que le programme lunaire de la Russie. Mais alors, on se demande pourquoi il leur faudrait partir plus tard en retraite, si les entreprises ne veulent plus d’eux !

Derrière les individus, intéressons-nous aux savoirs et compétences dont ils sont dépositaires.

Cette question, déplacée sur le temps long, compte parmi les facteurs qui caractérisent une culture. Entre notre situation contemporaine et la situation traditionnelle dans laquelle le vieux se confond avec le sage, et reçoit respect et autorité en conséquence, une inversion s’est produite. Le vieux paysan gagnait en connaissances sur son environnement ce qu’il perdait en capacité physique. Chacun le reconnaissait, et il trouvait ainsi sa place naturelle dans la collectivité, une place éminente. À l’ère industrielle, le mineur de fond vieillit vite, se fatigue et dépérit, sans que son temps de souffrance et d’exploitation lui ait acquis un surplus de valeur et de connaissances. La situation de l’OS n’est pas meilleure, en tout cas sur les plans symbolique et psychologique (elle l’est sur le plan physiologique). Poussons plus loin : examinons deux métiers proches de nous, le programmeur et le consultant. Pour aller vite, vous m’autoriserez à verser dans la caricature : un programmeur âgé est quelqu’un qui a raté sa carrière. Pire, il maîtrise sans doute des langages de programmation et des techniques considérés aujourd’hui comme surannés. La néolâtrie ambiante est telle qu’au lieu de considérer avec admiration un langage comme COBOL pour sa persistance sur le marché – signe d’une réelle efficacité –, sa simple mention suscite un sourire complaisant sur les visages lisses – sans ride ni cerne. Un programmeur de cinquante ans est considéré, le plus souvent, comme quelqu’un qui n’a pas pu ou voulu évoluer. À cinquante ans, on se doit – dans le domaine de l’informatique, du moins – d’assumer des responsabilités managériales.

Cette injonction se retrouve dans le milieu du « conseil » (j’ai beaucoup hésité avant d’utiliser ce terme, d’où les guillemets). Quand j’ai commencé ma carrière – je ne vous dis pas quand –, le terme « consultant » évoquait un intervenant d’un certain âge, porteur d’un savoir spécialisé et approfondi, souvent ayant un pied dans le monde de l’enseignement et de la recherche, sa vocation résidant dans le transfert et l’application de savoirs spécifiques vers le milieu de l’entreprise. Il était entouré de juniors, pas seulement pour les basses œuvres : le mode d’action assurait la transmission des savoirs, comme dans toutes les professions intellectuelles depuis que l’humanité entretient des intellectuels (architectes, avocats, médecins, artistes…). Aujourd’hui, le terme « consultant » désigne une réalité fort différente : on est consultant en sortant des écoles (les « bonnes » écoles). Il est devenu rare de voir « sur le terrain » des consultants de quarante ans ou plus. Dans les cabinets de conseil, à cet âge-là, on est supposé avoir atteint le grade de manageur, partenaire, associé… Si ce n’est pas le cas et que le consultant vieillissant s’accroche à son expertise ou ne montre pas un appétit démesuré pour le management, il ne lui reste qu’à partir. Bien sûr, on évoquera l’argument économique : pourquoi payer plus cher un consultant âgé quand un plus jeune fera l’affaire ? Mais il y a sans doute aussi des motivations symboliques derrière cette exclusion, sans compter un évident glissement sémantique et le changement de contenu. Ce thème mériterait plus ample analyse, mais je limite mon propos.

Ainsi, rien qu’en France, 100.000 cadres de plus de cinquante ans sont inscrits au chômage

(cf. la page jointe à cet article). Parmi ceux-là, ne manquent pas les détenteurs du sésame envié qu’accordent nos plus grandes écoles. Ont-ils démérité ? Ont-ils commis des erreurs qui justifient leur sort ? La plupart du temps, ils subissent l’avanie à l’issue de grands mouvements stratégiques, fusions et acquisitions, changements d’orientation… auxquels ils ne peuvent rien. Les plus menacés sont ceux qui officient dans le management intermédiaire. Encore ces chiffres ne révèlent-ils pas toute l’étendue du problème. Il faut ajouter le nombre des « indépendants » dont la situation confine à l’entreprécariat. Plus leur expertise est pointue et originale, plus elle est difficile à vendre. Une statistique indique que, sur les trois millions d’indépendants que compte la France, la moyenne du salaire mensuel se situe à la moitié du SMIC. Salariés de tous les pays, restez planqués !

S’il y a un problème des seniors dans les organisations, ce ne peut être qu’une conséquence de la dévalorisation de l’expérience.

Je vais prendre deux exemples.

- Le premier qui me vient à l’esprit est celui d’un spécialiste métier qui, aboutissement d’une carrière émérite, s’était retrouvé dans l’équipe « IT Strategy » d’un grand groupe international (ou un autre titre ronflant). Bien qu’il fût le seul, dans cette équipe centrale, à connaître réellement le « métier », l’intérêt perçu pour ce savoir n’était pas tel qu’il compensât, aux yeux de sa direction, ses limitations dans la langue anglaise – bien évidemment la langue de travail dans un groupe international. La solution était toute trouvée : le départ en préretraite, ce qu’il accepta avec grand bonheur. Pourtant, quand l’occasion s’en présentait, il était toujours capable de s’enthousiasmer pour des réflexions et des innovations sur le cœur de métier et ce que l’on pouvait en tirer. Mon point est le suivant : cette capacité qui, si elle avait été bien utilisée, aurait porté des fruits glorieux, sa hiérarchie n’en avait cure. Après tout, à quoi bon entrer dans les détails fatigants de la connaissance, quand tout se résume à une jolie présentation pour décideurs – si possible, pas trop volumineuse !

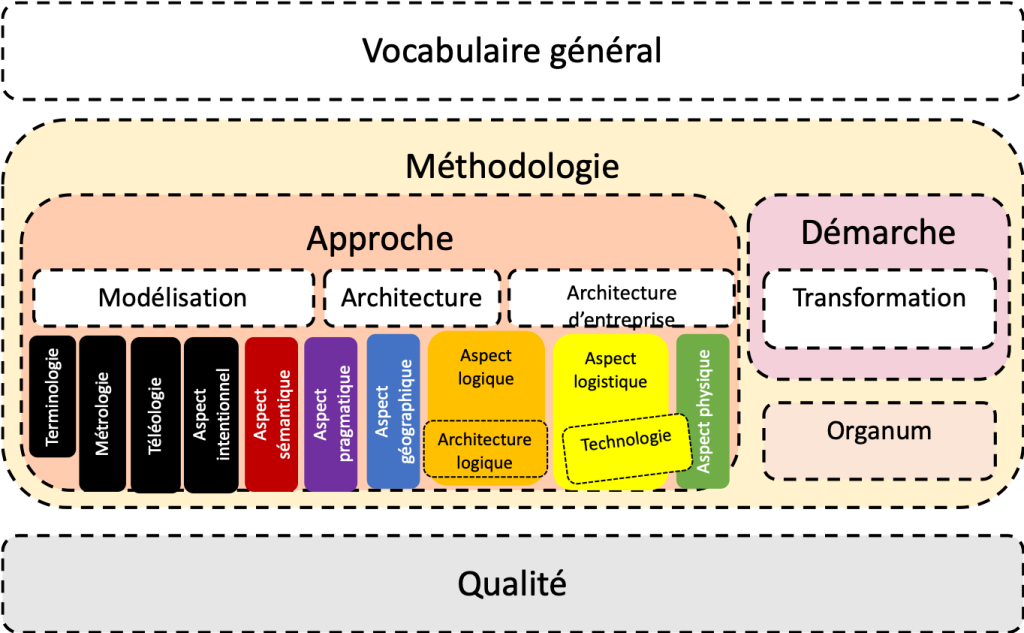

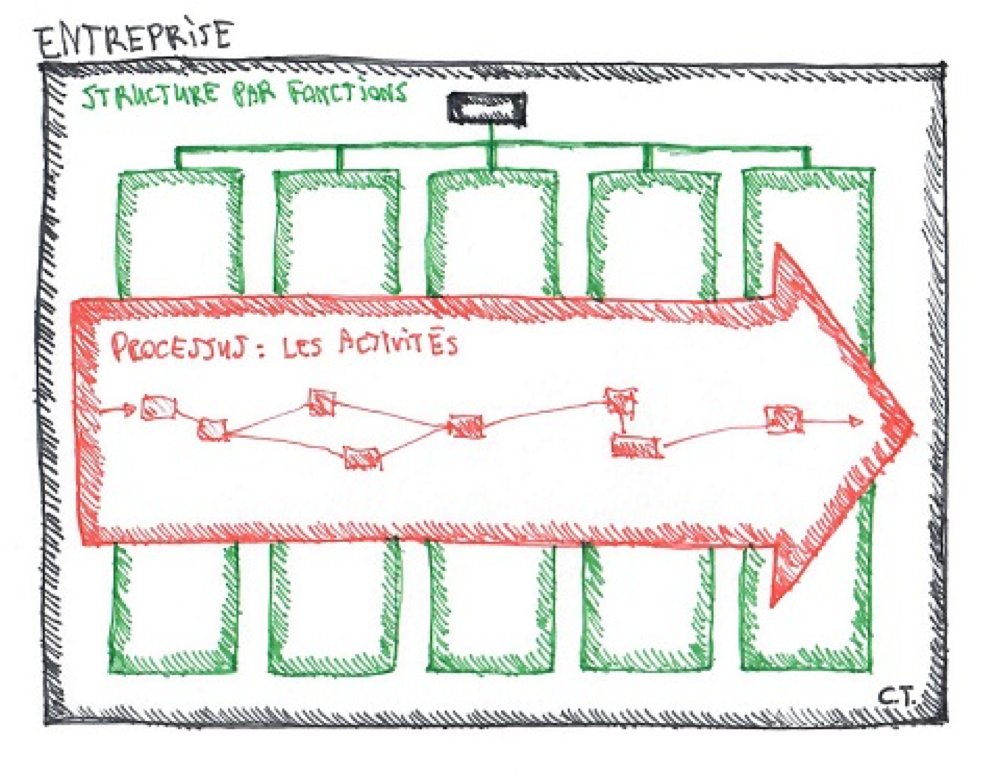

- Mon autre exemple est plus large. Pris dans le domaine informatique (pardon : « numérique » ; mieux : « digital »), il concerne les disciplines qui, à une époque, étaient reconnues comme des métiers à part entière et qui ont simplement disparu du paysage : « concepteur informatique », « modélisateur », « architecte logique », à quoi il faudrait ajouter des métiers comme « concepteur de processus », « concepteur d’organisation », et sans doute beaucoup d’autres. Les techniques pointues de planification et de gestion de projets (PERT, Gantt…) semblent également se raréfier. Ici, nous sommes confrontés à un autre phénomène : la régression, voire la disparition des pratiques rigoureuses. Il serait facile d’en fournir quelques preuves (peut-être une autre fois).

Le vrai sujet est donc la dévalorisation de l’expérience.

Pourtant, que nous propose-t-on ?

e renvoie à l’agenda de la conférence. On y trouve : « Les enjeux de la formation : comment les garder au top ? ». Deux réactions :

- D’abord, ne perçoit-on pas ce que cette formulation a d’humiliant pour la population concernée ? Tout le contraire du respect dû à l’expérience. La négation même de la compétence accumulée. Celle-ci serait donc obsolète, d’emblée et sans discussion possible. « Âgé» signifie « inadapté », mon pauvre ! On va vous soigner. Ce préjugé biaise largement l’approche « RH ». Il renvoie à toute une mythologie aimantée par la notion de progrès et renforcée par les phantasmes de la modernité techniciste.

- Ensuite, de quelle formation s’agit-il ? Là aussi, nous disposons de chiffres, la nation s’étant dotée d’un observatoire de la formation. Ces chiffres révèlent un net progrès des formations de type « soft skills » (pour le coup, je préfère ne pas traduire). Il serait urgent d’analyser les facteurs qui alimentent cette dérive. Je ne dis pas que la formation soit inutile. Elle compte, bien sûr, parmi les dispositions à envisager pour aider nos quinquagénaires comme tous les chercheurs d’emploi et toutes les personnes en souffrance dans leur situation professionnelle (ce qui fait du monde !). Mais méfions-nous des solutions simplistes qui ont souvent pour unique vertu de dédouaner les responsables.

En conclusion, je me suis attardé, dans ce billet, sur le cas des seniors, rebuts du marché du travail, pour illustrer un phénomène bien plus large, que je vois à l’œuvre partout, dans l’entreprise, dans la société et sur la scène internationale : on nomme les problèmes plutôt qu’on ne les pose ; surtout, on s’épargne l’effort de l’analyse, pour se précipiter sur des mesures superficielles, voire incantatoires. Tandis que la maison brûle…